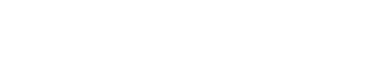

料理の腕をさらに磨くためには、信頼できる道具が欠かせません。なかでも「日本製の高級包丁」は、熟練の職人技と鋭い切れ味を兼ね備えた逸品として、国内外の料理人から高く評価されています。素材・製法・研ぎの精度そのどれをとっても世界屈指のクオリティを誇ります。

この記事では、「日本製高級包丁の魅力」から、鋼材の種類や用途別の選び方、さらには長く愛用するための手入れ方法まで詳しくご紹介します。VG10や青紙鋼(後ほど詳細記述)などの鋼材にこだわる方、一生ものの包丁をお探しの方はぜひご参考ください。本記事は、創業100年以上の刃物専門店「實光刃物」がお届けします。伝統と技術を継承する堺の地から、プロも納得の逸品をご提案しています。

卓越した切れ味と鋭さ。職人技と伝統の融合。デザイン性と所有欲を満たす美しさ。

世界中が注目している技と伝統が凝縮された道具の一つが日本の高級包丁です。日常生活を送る上で、誰にでも容易く手にすることができる最高の品の一つが包丁です。包丁ひとつ変えることで、より一層食事が美味しくなり日常生活に色が加わります。日本製高級包丁は、料理の精度を高めながら使う喜びも提供する、まさに「道具でありながら芸術品」です。

古くは鉄砲造、刀鍛冶から始まる堺の打ち刃物。

堺の打ち刃物が今日世界的に有名になっているのには、幾つもの理由があります。例えば、刀鍛冶が育んできた鋭い切れ味と共に、現代的な美しいデザインも、より一層日本製高級包丁を引き立てています。實光では、卓越した切れ味はもとより、より高級感漂う美しいデザインを兼ね備えたオンリーワンの包丁を提供したいと考えています。美味しい料理も優れた道具を使用することによって、美しい色を日常に添えることが可能です。

https://www.jikko.jp/c/goods/brand/ginza

海外プロシェフも愛用する理由

海外のプロフェッショナルシェフが日本製包丁を愛用する理由には、実用性と美しさ、そして文化的な深みが融合しています。世界中のプロフェッショナルな料理人も魅了されている例をいくつかご案内させていただきます。

☆驚くほど鋭い切れ味と精度.。

日本製包丁の「鋭い刃」は、食材を細胞レベルで傷めずに切ることで素材の味や食感を活かします。これは料理の質を大きく向上させる重要な要素です(Arab News, Web Japan)。

☆多種多様な包丁で適材適所の選択が可能。

刺身用、出刃、菜切りなど、用途別に最適な包丁が豊富に揃っています。プロは食材や目的に応じて使い分けることで、仕上がりの繊細さが格段に違ってきます(飲食店.com)。

☆卓越した職人技術と伝統の継承

鍛錬を重ね、一貫した品質管理のもとで仕上げられる日本の包丁は、まさに「道具の芸術」。多工程にわたる研ぎと職人の繊細な感覚によって作られるその仕上がりは、他国には真似できません(KIREAJI)。

☆軽量でバランスの優れた設計

軽さとバランスに優れる日本の包丁は、長時間使用するプロの手にやさしく、疲労を軽減します。使い心地の良さも継続使用の決め手です(chefs-edge.com)。

美しさと所有欲を満たすデザイン性。外観の美しさも魅力のひとつ。デザイン性の高い包丁は料理への愛着を深め、キッチンに置くだけで誇りを感じられる道具です(包丁通販なら明治33年創業の大阪 堺の實光刃物 (じっこう), vogue.com)。

和包丁と洋包丁の違いと選び方

|

|

| 特徴 | 和包丁 | 洋包丁 |

| 刃構造 | 片刃・薄刃 → 精密な切り口が可能 | 両刃・厚刃 → 丈夫で扱いやすい |

| 材質・研ぎ特性 | 硬鋼 → 長持ちだが欠けやすい | 柔鋼 → 耐久的だが頻繁な研ぎ必要 |

| ハンドル | 軽量・木製・交換可 → 機敏な操作 | 重量・安定性重視 |

和包丁、洋包丁共にそれぞれの役割に適した長さや用途と鋼材を選ぶ必要があります。プロが選ぶ際の基準として何点かの判断材料があります。

用途に応じた刃型選定(例:柳刃=刺身、薄刃=野菜、牛刀=多用途)

刃角の違いによる切断抵抗の比較

片刃/両刃の利き手対応や研ぎやすさの確認

といった、実用性に直結する要素が重視されます。

刃の構造と研ぎ角

・和包丁(片刃/薄刃)

片面だけ研がれた「片刃」が多く、切り口が美しく、食材の断面をつぶさずに切れる精密さが特徴です。特に刺身や薄切りに適しています。

・洋包丁(両刃/厚刃)

両側が研がれた「両刃」で、バランス良く力を掛けやすく、多種多様な食材に対応しやすい汎用性が魅力です。

刃の材質と研ぎ方

・和包丁

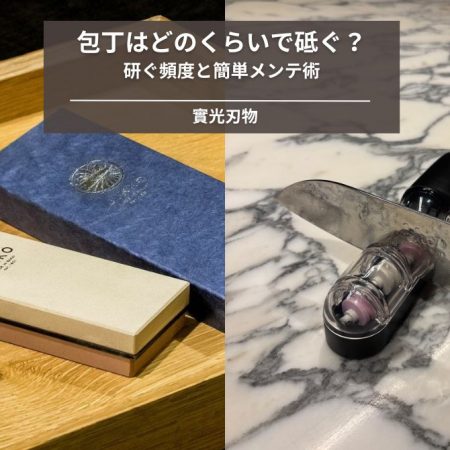

一般的に硬い鋼が使われ、刃持ちに優れる一方で欠けやすいため丁寧な研ぎと扱いが必要です。できれば2種類ほどの番手の異なる砥石をご用意いただき、砥いでくださると20年、30年と使うことも可能です。もちろん、實光にお持ちいただければ研ぎ直しもいたします。

・洋包丁

柔らかめの鋼材が多く、頑丈で研ぎやすい反面、頻繁なメンテナンスが求められる傾向があります。両刃であればシャープナーをご使用いただくこともお勧めです。

ハンドルとバランス

・和包丁 ハンドル(和ハンドル)

木製で軽く、柄の中心がやや刃寄りにバランスが来ているため、軽快な操作が可能。柄の交換もしやすく、長く愛用できます。

・洋包丁 ハンドル(洋ハンドル)

金属または合成素材で重心は柄寄り。しっかりとした握りと安定した操作感が得られますが、研ぎの際ホルダー部分が邪魔になる場合もあります。

「Made in Japan」の信頼性と鋼材の奥深さ

なぜ日本製「Made in Japan」 の包丁が世界中から厚い信頼を得ているのか。なぜ、それらの包丁に使用される鋼材がいいのか。下記に紹介する鋼材はどれも日本の高級包丁にふさわしいものばかりです。「VG-10」は硬度が高く、長時間鋭い切れ味が続くのでプロからも好評。「粉末ハイス鋼SG2」は摩耗や欠けに強く、メンテナンスの頻度を減らせます。

そして新しい鋼材も生まれ日本製「Made in Japan」の包丁の進化はとどまるところを知りません。「SPG STRIX」という新たな鋼材が加わることによって、より一層包丁の幅が広がろうとしています。日本製「Made in Japan」は、単なる製造国表示ではなく、品質保証の証として世界に認識されています。特に刃物産地である堺や関は、数百年にわたる鍛冶文化を背景に、世界最高レベルの刃物技術を維持しています。

鋼材と鍛造技術から読み解く日本製高級包丁の真髄

高級包丁を語るうえで避けて通れないのが「鋼材」の選定です。刃物の性能は、使用する鋼材の成分組成と熱処理によって決まります。選定のポイントは、使用頻度、手入れのスタイル、刃の硬さに対する理解度です。研ぎを楽しみたいなら白紙、切れ味重視なら青紙、メンテナンス性重視ならVG10といった判断が一般的です。

青紙鋼・白紙鋼・VG10の特徴と選び

青紙鋼(青紙2号・スーパー)

クロムやタングステンを添加することで、高硬度・高靭性・優れた耐摩耗性を兼ね備えた鋼(ハガネ)。プロの現場で酷使しても刃持ちが良く、再研ぎの頻度を抑えられます。特に青紙スーパーは最高峰の鋼材とされ、滑るような切れ味が持続します。青紙鋼は極めて高硬度・高耐摩耗性。刃持ち最強クラスです。

サビやすい点を欠点に、繊細な手入れが必要ですが「切れる喜び」を重視する上級者に好まれます。注目すべきは、鋼材の選定と焼入れの精度。青紙鋼は高硬度・高耐久を誇り、刃持ちの良さが圧倒的。

白紙鋼(白紙1号・2号)

炭素と鉄の純度が非常に高く、素直な焼き入れ性と細かい刃先形成が可能。繊細な作業や刺身包丁に適しており、職人の研ぎ技術が最大限に活きる鋼材です。

白紙は粘りがあり、適切に研げば非常に鋭い切れ味が得られ、その手応え・食感は格別です。炭素鋼の中でも素直な性質。繊細な刃先形成が可能です。白紙鋼は、より繊細な刃を実現できるため、細やかな調理を求める職人に重宝されます。

VG10

錆に強いステンレス系鋼材ながら、耐錆性が高く、硬さと靭性のバランスが良好。HRC60以上の高硬度と切れ味を両立。メンテナンス性を重視する海外ユーザーや多忙な現場に好まれます。刃持ちが長く研ぎやすいのが特徴で、多くのプロ職人にも支持されています。さらに錆びにくく高硬度という両立困難な特性を実現しており、海外ユーザーからの評価も高い素材です。

SG2(粉末ハイス鋼)

ステンレス鋼、高硬度で耐摩耗性に優れ、切れ味が長持ち。

製造には粉末冶金技術を使い、精密で均質な鋼材が得られます。非常に硬度が高い鋼材のため切れ味が長く続きます。

本焼(ほんやき)と割込み(わりこみ)の構造的違い

本焼(ほんやき)の構造

素材:1本全てが単一の鋼材(炭素鋼やステンレス鋼)で作られます。

製法:和包丁の伝統技術。鍛造から焼入れ・焼戻しまで熟練職人が手作業で行います。

特徴:研ぎ減っても芯まで同じ材質のため切れ味が変わりにくいです。

注意点:硬度が高い分、衝撃や捻りに弱く欠けやすいです。錆びやすい鋼材の場合、こまめな手入れが必須。製作難易度が高く、価格は非常に高価になります。

割込み(わりこみ)の構造

素材:芯材(硬い鋼材)を軟らかい地金(ステンレスや軟鉄)で両側から挟み込む三層構 造。「あわせ」とも呼ばれています。

製法:芯材だけが刃先まで露出し、側面は軟らかい材で覆われています。

特徴:芯材の切れ味+地金の靱性(欠けにくさ)の両立。錆びにくいステンレス割込み構造もあり、海外ユーザーに人気。

注意点:研ぎ進めると芯材の幅が狭くなるため、本焼に比べると切れ味・刃持ちはやや劣ります。

伝統鍛造と現代技術の融合による切れ味の進化

日本の包丁づくりは、侍の刀鍛冶に端を発する400年以上の歴史を持ちます。堺や関などの産地では、職人が鋼を赤く熱し、何千回も打ち延ばし、微細な組織を整える鍛造が受け継がれてきました。この「鋼の鍛え」と「手研ぎの妙」が、和包丁特有の食材への“吸い付くような切れ味”を生み出しています。

しかし現代の高級包丁は、この伝統技法に最新の冶金技術と精密加工を融合させています。たとえば粉末ハイス鋼(SG2、R2など)は、均一で微細な金属組織により、従来の鋼よりも刃持ちが長く、硬度と靭性を高い次元で両立します。さらに、真空熱処理や精密研削機による刃付けは、酸化や歪みを抑え、鋭さと耐久性を両立させます。

實光刃物では、熟練職人が鍛造した芯材を、最新の熱処理設備で最適化。その後、一本ずつ手研ぎで仕上げることで、海外のプロ料理人からも「和の切れ味と現代的な使いやすさを兼ね備えた逸品」と高く評価されています。

より詳しい製品は高級包丁カテゴリページをご覧ください。

外国人にも人気の高級包丁

いまや、日本製の高級包丁はアイコンであり、所有欲を満たす工芸品でもあり、世界中の料理愛好家やプロシェフから注目を集めています。その魅力は、400年以上受け継がれてきた伝統鍛造技法と、現代の冶金・精密加工技術が融合して生まれる、唯一無二の切れ味と美しさにあります。特に外国人ユーザーにとって、日本包丁は“調理道具”を超えた文化的価値のある芸術品にとって代わろうとしています。

https://www.jikko.jp/c/goods/brand/hiho

ダマスカス模様が生む唯一無二の存在

ダマスカス模様は、刃物の表面に現れる波紋状の美しいパターンで、一本ごとに異なる“唯一無二”の表情を持ちます。もともとは古代中東の「ダマスカス鋼」に由来し、硬さと靭性を兼ね備えた武具の象徴でした。日本の高級包丁では、この意匠を多層鋼材の積層鍛造によって再現しています。波打つ模様は、切れ味の鋭さと芸術性を兼ね備えた証です。

製造工程では、硬度の異なる鋼材やステンレスを何層にも重ねて鍛接し、鍛造・削り出しの過程で内部の層が露出することで模様が浮かび上がります。この積層は見た目の美しさだけでなく、刃の強度や耐久性の向上にも寄与します。硬い芯材が切れ味を担い、外層が衝撃を吸収するため、実用性と芸術性を兼ね備えた構造になるのです。

實光刃物のダマスカス包丁は、刃文の流れや層のコントラストを意識的にデザインしており、手にした瞬間から“所有する喜び”を感じられる逸品です。料理の時間を特別なひとときに変えるこの存在感は、プロ・アマ問わず世界中の包丁愛好家に愛されています。詳しくは高級包丁カテゴリページをご覧ください。

鏡面仕上げ・槌目加工など装飾技法

| 鏡面仕上げ(きょうめんしあげ) | 槌目加工(つちめかこう) |

|

|

高級包丁の魅力は切れ味だけではありません。刃の表面に施される仕上げや装飾も、所有する喜びを大きく高めます。

鏡面仕上げは、刃の表面を丹念に研磨し、文字通り鏡のような光沢を与える技法です。美しい反射は包丁を高級感あふれる存在にし、微細な表面研磨によって食材の切り離れを滑らかにする効果もあります。職人の研ぎと磨きが何十工程も重ねられ、刃物というより工芸品に近い質感が生まれます。

槌目(つちめ)加工は、刃の表面を小槌で叩き、大小の凹凸模様を意図的につける技法です。この凹凸が空気の層を作り、食材の張り付き防止に役立ちます。特に肉や芋類のように切断面が粘着しやすい食材では、槌目の効果がはっきりと感じられます。さらに、手打ちならではのランダムなパターンは一本ごとに異なり、まさに“世界で一つだけ”の表情を楽しめます。

實光刃物では、鏡面仕上げと槌目加工を単なる装飾ではなく、美しさと機能性を融合させる技法として採用しています。職人の手が生み出す光沢や凹凸は、料理時間を視覚的にも豊かなものにしてくれるでしょう。

ハンドル材と全体バランスの美

高級包丁において、刃だけでなく「ハンドル(柄)」の素材や形状も切れ味や使い心地に大きく影響します。さらに、美しいハンドルは所有欲を高め、料理道具を芸術品の域にまで引き上げます。包丁の鋼材だけでなく、ハンドルも意識すると、より一層スペシャルティが感じられ、料理をする際にモチベーションがあがるのではないでしょうか。伝統的な和包丁では朴木(ほおのき)がよく使われます。軽量で吸湿性に優れ、手汗や水分を適度に吸収するため長時間の使用でも滑りにくいのが特徴です。高級仕様では、水牛角の口輪(つば部分)を組み合わせることで耐久性と高級感を両立します。實光刃物では青紙2号の朴木ハンドルは栗型ではなく八角形型を取り付けています。

洋包丁やモダンな和洋折衷型では、マホガニー・黒檀・紫檀などの銘木や、耐水性の高いマイカルタ・G10(ガラス繊維樹脂)が採用されることも多いです。これらは重量感があり、刃とのバランスを取ることで切断時の安定性を高めます。特に重心設計は重要で、バランスの取れた包丁は手首への負担が少なく、繊細な作業も疲れずに行えます。

實光刃物では、刃の長さ・鋼材の硬度・ユーザーの使用環境に合わせ、ハンドル材や形状を選定しています。手に馴染むハンドルと刃先の重量バランスが調和した一本は、使うたびに「手の延長」のような感覚を与えてくれます。これは単なる道具ではなく、料理人の感性を引き出す“相棒”となる存在です。

秘宝シリーズのひとつ、クイーン。コバルトスペシャルを使用し、和包丁特有の『しのぎ』を持たせました。食材がくっつきにくく研ぎやすい包丁です。

霞がかったサンドブラスト仕上げにより、より柔らかい上品な印象をうけます。クイーンという名に相応しいエレガントな仕上がりです。また、鋼材はコバルトスペシャルを使用しているため切れ味も長く持つことと、自身で砥石で研ぐ場合多少研ぎやすい鋼材です。

ハンドルは白樫と黒樫の2種類をご用意。白樫は樫の木のより心材を使用しているので、一層ボディが白く見えキッチンのカウンターに置くだけで見栄えがします。

至光(しこう)はこの上なく優れたという意の「至高」と「實光」から一文字ずつ取って命名しました。實光オリジナルの基本となる形状になります。上記の写真は白紙2号の鋼材の切付刺身包丁です。至光シリーズは鋼材によってハンドルが異なります。

こちらの切付包丁は黒檀の柄に白水牛の口輪が使用されています。まさに一期一会であり、ハンドルも非常に高級感があります。至光は實光オリジナル形状で刃の背を反らせたり、切っ先を切付・先丸など特徴ある形状にしています。

出刃包丁は堺生まれの包丁です。魚以外でもかぼちゃなどの硬い食材を切るのにもおすすめです。こちらの銀座シリーズ青紙2号が芯材である出刃は實光刃物の中でも特に人気の高いお品になります。實光刃物独自の墨染、黒光りする切付けのデザイン、青紙鋼材の抜群の切れ味、どれをとっても特別な存在感を放ちます。特に対面カウンターで調理する際にはお客様からの視線釘付け間違いなしです。砥いでいただく際は、しのぎの部分の墨染が剥がれ地金の色が出てくるので、ご自身でツートーンカラーを作っていただくことにより一層のオリジナリティが生まれます。

一生ものの高級包丁を、日本から世界へ

日本の高級包丁は、単なる調理器具ではなく、長い歴史と職人技が息づく工芸品です。400年以上にわたり受け継がれた鍛造技術と、現代の最新素材・加工技術が融合することで、世界中の料理人や愛好家から絶賛される“切れ味”と“美しさ”が実現しています。

良い包丁は、正しい手入れをすれば数十年単位で使い続けることが可能です。切れ味が変わらない喜び、手に馴染む感覚、そして料理の時間を豊かにしてくれる存在感。これこそが“一生もの”と呼ばれる所以です。

實光刃物は、日本国内はもちろん、海外のプロフェッショナルや愛好家にも選ばれています。伝統を守りつつも革新を続ける一本が、料理という日常をより特別な体験へと変えてくれるでしょう。

あなたにとっての一生ものの包丁を、實光刃物 高級包丁ページからぜひ見つけてください。