片刃牛刀とは、片刃の和包丁の鋭い切れ味と両刃の洋包丁の万能性を兼ね備えた、新しいジャンルの「万能片刃包丁」として、プロの料理人から家庭のこだわり派まで高い評価をいただいています。ここでは、實光刃物の研ぎ師・RYOTAによる解説をもとに、普通の牛刀では物足りないと感じている方や、一歩先の切れ味と使いやすさを求める方、さらに刺身や野菜の薄切りなどより繊細な料理に挑戦したい方におすすめの一本です。

私たちがお客様よりよくいただく「片刃と両刃の牛刀は何が違うのか?」「片刃牛刀は家庭料理でも使いやすいのか?」などの疑問にもお答えしながら、万能片刃包丁としての構造や特徴、21cm・24cmといったサイズ選び、片刃ペティ・片刃三徳との組み合わせ、さらに青紙2号・白紙2号・銀三という鋼材の違いまで詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読んでいただければ、片刃牛刀のおすすめポイント・メリット、気を付けたいデメリット、正しい研ぎ方やメンテナンス方法までご理解いただけ、料理の腕をワンランクアップさせる一本を選んでいただけるようになります。

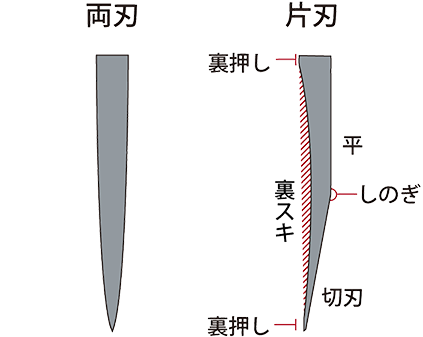

片刃牛刀は、その名の通り片側からのみ刃がついている牛刀で、和包丁の片刃構造と洋包丁の牛刀形状を融合させた「万能片刃包丁」の一種の包丁です。和包丁は刺身包丁や出刃包丁のように片刃で鋭い切れ味を持ちますが、用途が限定されがちです。一方、洋包丁である牛刀は両刃構造で、肉・魚・野菜など幅広い食材をそつなく切ることができます。

片刃牛刀は、この両者の長所を掛け合わせた設計になっており、片刃特有の鋭い切れ味を保ちながらも、牛刀の万能性を備えています。肉、魚、野菜はもちろん、刺身の引きや大根のかつら剥きまでこなせるため、家庭でもプロの現場でも活躍します

しのぎと裏すきで変わる片刃牛刀の切れ味

片刃牛刀の圧倒的な切れ味を支えるのが、「しのぎ」と「裏すき」という和包丁ならではの構造です。

| 構造 | 役割 | 料理への効果 |

| しのぎ(刃の平面と切刃の境界線) | 刃先の角度を安定させ、鋭く保つ | 均一な厚さで薄切りが可能。見た目が揃い、盛り付けが美しくなる |

| 裏すき(裏面中央のわずかな凹み) | 食材との接触面積を減らし、刃離れを良くする | 刺身や鶏皮が刃に張り付かず、スムーズに切り進められる |

片刃牛刀の切れ味がもたらす実際の効果

・繊維を潰さないため断面から水分や旨味が流れ出にくく、食材がみずみずしい

・柔らかい白身魚やサーモンのような脂ののった年度のある身の魚も身崩れせず形を保てる

・鶏胸肉や牛ロースも細胞を壊さず切れるため、火入れ後もしっとり仕上がる

・薄く均一に切れるので、口当たりが滑らかになり、噛み切りやすい

例えば刺身なら、両刃で切った時より光沢感が増し、舌に当たったときのなめらかさが違います。野菜の薄切りなら、繊維が潰れないことで色鮮やかでシャキッとした食感が残ります。

万能片刃包丁の切れ味を動画で見る

両刃との違いと片刃牛刀で真っすぐ切るコツ・メリットとデメリット

片刃牛刀を含む片刃万能包丁には、使い始めに感じやすい正直なデメリットがあります。それは、刃の片側だけに角度が付いているため、まな板に対して完全に垂直に下ろすことができず、慣れないうちは刃が自然に片方へ流れてしまうことです。そのため、初心者の方は最初のうちは真っすぐ切るのが難しいと感じる場合があります。

ただし、この特性はコツを覚えればすぐに克服できます。むしろ慣れた後は、片刃ならではの鋭い切れ味と精密なコントロールで、両刃包丁では出せない美しい断面と食感を実現できます。

真っすぐ切るためのコツ

1,刃を食材に入れるときは、しのぎ面が垂直になる位置を意識する

2,最初はゆっくりと、力を抜いて切り進める

3,切り終わりまで角度を変えない

この動きに慣れてくると、両刃では難しい極薄のそぎ切りや均一な輪切りが容易になり、盛り付けの見栄えや口当たりが格段に向上します。片刃牛刀は、最初こそ少しコツが必要ですが、その先には料理を一段引き上げる魅力が待っています。

片刃牛刀の選び方|サイズと片刃ペティ・三徳との組み合わせ

片刃牛刀だけでなく、片刃万能包丁(牛刀・三徳・ペティ)はサイズや組み合わせ次第で、料理の幅が広がり、もっと料理が楽しく、より美しくておいしい料理に変化します。實光刃物の「arata(新)」は21cmと24cmの2サイズを展開し、さらに片刃ペティや片刃三徳と組み合わせることで、より用途に合った使い方が可能です。

ここでば、片刃万能包丁のサイズの選び方、適切な使い方、鋼材の違いをみながら、あなたにあった1本を選んでいきましょう。

21cm・24cmの片刃牛刀と単品・2本使いの違い

牛刀とは一般的に18cmから30cmほどのサイズがありますが、なんでも1本で汎用的に使用したいのであれば、實光としては21cmの片刃牛刀をおすすめします。

しかし、實光刃物の片刃牛刀は基本的に21cmと24cmの2サイズあり、大きいものをたくさん切る方や刺身包丁としても使いたいという方には24cmをおすすめしたいます。また少し小さめの片刃三徳は18cm、細かい作業や皮むきなどに重宝する片刃ペティは13,5cmになります。

・21cmの片刃牛刀は、家庭用からセミプロまで幅広く対応できるバランス型。扱いやすく、食材の大小を問わず一本でこなせます。特に「まず1本」という場合や、キッチンスペースが限られている方には最適です。

・24cmの片刃牛刀は、大きな塊肉やキャベツ丸ごとなど、大型食材を切るときに真価を発揮します。刃渡りが長い分、引き切りもスムーズで、プロの現場や本格的な料理を楽しむ方に向いています。

また、単品運用と2本使いにも違いがあります。

・単品運用:片刃三徳や牛刀21cmの包丁1本で、あらゆる食材ををきります。汎用性が高く、キッチンで最も活躍するサイズと言えます。

・2本運用:片刃ペティや片刃牛刀21,24cmを併用し、小物作業と大型食材用を分けることで、食材に合わせて包丁を使い分けることでより繊細な作業ができるようになります。また、2本使うことから、包丁の消耗も少なくなり、より長持ちする使い方とも言えます。

このようにサイズや使い分けを考えながら、自分に合った一本を選ぶことが、長く快適に使うための第一歩です。

青紙2号・白紙2号・銀三と柄で選ぶ片刃牛刀

實光刃物の片刃牛刀の鋼材は、主に青紙2号・白紙2号・銀三の3種類。それぞれ特性が異なり、研ぎやすさ・切れ味の持続性・錆びにくさのバランスから選べます。

特徴の概要

・白紙2号(ハガネ系):研ぎやすく切れ味を引き出しやすい。初めての片刃包丁にもおすすめ

・青紙2号(ハガネ系):白紙2号より研ぎはやや難しいが、切れ味が長持ちしやすい。値段は青紙2号の方が城上2号に比べて高価になる。

・銀三(ステンレス系):錆びにくく、お手入れが簡単。さびやすい食材、果物などの食材にも安心。お手入れに不安がある初心者にもおすすめ。

實光刃物の「arataシリーズ」では鋼材ごとに柄の素材を変え、外観からも見分けやすくしています。

| arata 青 | arata 白 | arata 銀三 |

|

|

|

・黒檀=青紙2号(重厚感と高い耐久性)

・朴木=白紙2号(軽量で滑りにくく扱いやすい)

・紫檀=銀三(落ち着いた茶色と耐久性のバランス)

さらに、裏面の模様でも判別可能です。青紙2号は波模様、白紙2号はまっすぐな模様、銀三は「銀三」の刻印入りです。

鋼材と柄の対応表

| 鋼材 | 種類 | 主な特徴 | 柄の素材 | 裏面の見分け方 |

| 白紙2号 | ハガネ系 | 研ぎやすく、切れ味を引き出しやすい。初心者にもおすすめ | 朴木(軽量で滑りにくい) | まっすぐな模様 |

| 青紙2号 | ハガネ系 | 切れ味が長持ちしやすいが、やや研ぎが難しい | 黒檀(重厚感・高耐久) | 波模様 |

| 銀三 | ステンレス系 | 錆びにくくお手入れ簡単。酸に強い | 紫檀(落ち着いた茶色・耐久性バランス) | 「銀三」の刻印 |

見た目も切れ味も妥協しない!實光刃物の片刃牛刀ラインアップ

實光刃物には「arataシリーズ」のほかにも片刃万能包丁のシリーズがあります。黒を基調にした實光人気の「銀座シリーズ」、繊細で透き通ったイメージの「祇園シリーズ」があり、どちらもデザイン性が高く、使いやすい包丁になっています。

寿司職人やカウンターでお客様に料理している場所を見られるプロの料理人の方々からも人気があり、美しいフォルムで料理人の包丁捌きが映える包丁です。

銀座シリーズ 片刃牛刀

刃先を切り付け加工にし、細かい作業にも対応。包丁の刃全体には酸化被膜(黒染め)を施し、マットな黒色で統一されたデザインが特徴です。柄はすべて黒檀を使用し、重厚感と高い耐久性を兼ね備えています。プロの現場でも映える一本です。

祇園シリーズ 片刃牛刀 銀座シリーズと同じく切り付け加工を施した刃先を持ち、ブレードはサンドブラスト加工で白くマットに輝きます。柄には純白のレジンを使用し、清潔感と高い耐久性を両立。においや汚れが付きにくく、衛生面を重視する環境にも最適です。全体を白で統一した、上品で洗練された一本です。

万能片刃包丁のシリーズ比較

【arataシリーズ】

・刃の形状:標準牛刀形状

・表面仕上げ:カスミ仕上げ(標準)

・柄の素材:鋼材別に異なる(黒檀/紫檀/朴木)

・色の統一感:特になし

・主な特徴:初めての片刃牛刀にもおすすめ、万能性重視、価格を抑えることができる

【銀座シリーズ】

・刃の形状:切り付け加工

・表面仕上げ:酸化被膜によるマットブラック

・柄の素材:黒檀

・色の統一感:黒で統一

主な特徴:高級感と耐久性を兼ね備えたプロ仕様のデザイン

【祇園シリーズ】

・刃の形状:切り付け加工

・表面仕上げ:サンドブラスト加工によるマットホワイト

・柄の素材:純白レジン

・色の統一感:白で統一

主な特徴:清潔感・耐久性・衛生性を重視した上品な仕上げ

片刃牛刀の正しい研ぎ方|切れ味を復活させるプロの技

片刃牛刀は、しのぎ面(表)と裏すき(裏面)の構造によって高い切れ味と精度を実現しています。しかし、研ぎ方を誤ると刃先が丸くなったり、真っすぐ切れなくなったりするため、研ぎの工程とポイントを正しく理解することが重要です。ここでは、動画で紹介されたプロの研ぎ手順をもとに、細かい動きや注意点まで詳しく解説します。

動画で使用している包丁(祇園 青鋼 片刃切付牛刀)

動画で使用している砥石

| セラミック荒砥石#240 | セラミック中砥石#1000 | セラミック仕上げ砥石#6000 | セラミック超仕上げ砥石#13000 |

|

|

|

|

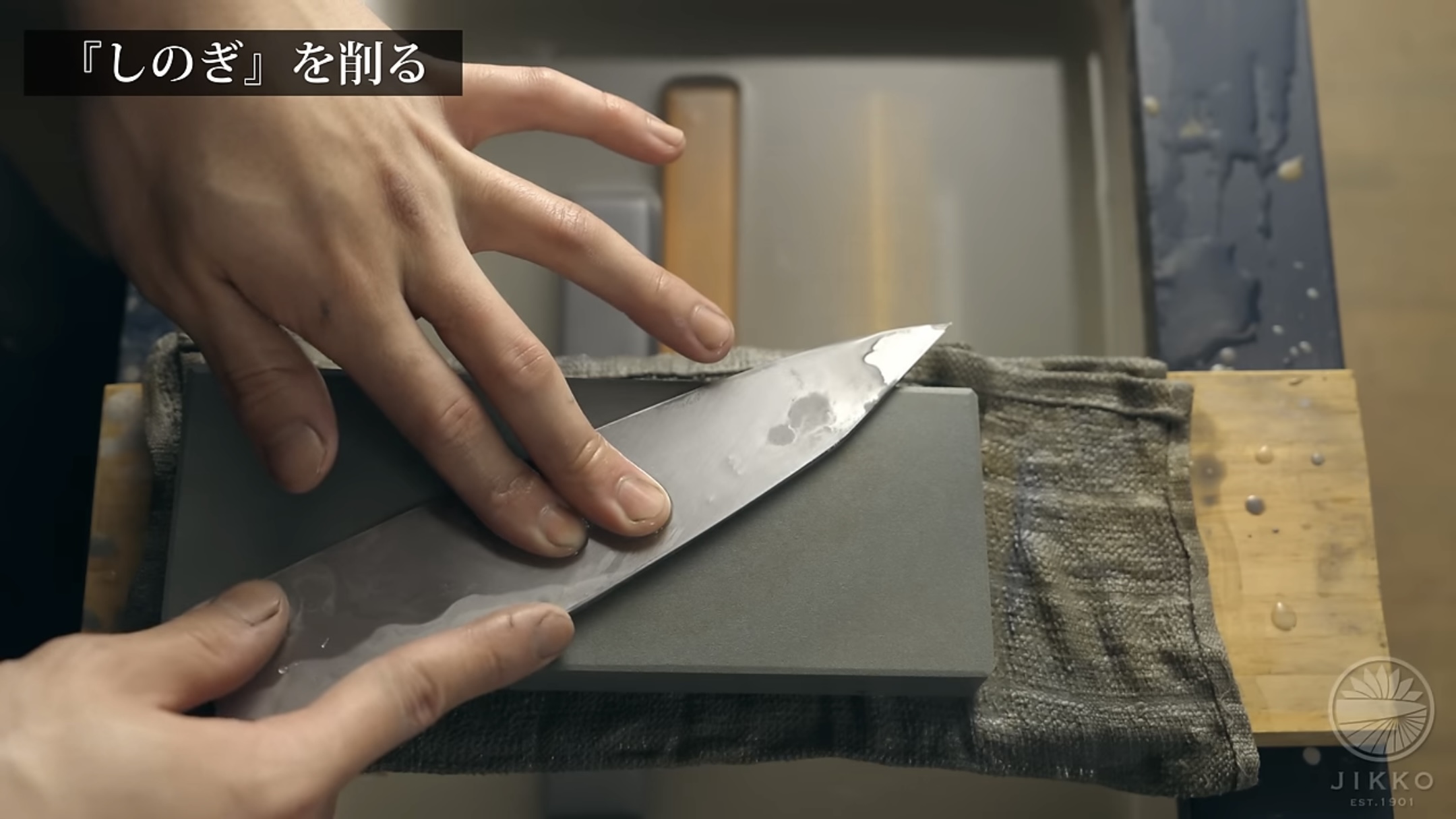

表面の研ぎ方|角度と圧を一定に保つ刀

まずは、荒砥石から始めます。そのあと、中砥石と仕上げ砥石6000番に移ります。

手順

- 包丁を正しく持ち、砥石に包丁を当て、左手をしのぎ筋に当て

・刃の角度は砥石に対して45度

・包丁が安定するように親指で面を持ち、人差し指を背にあてる

・左手はしのぎ筋の裏側に当たるようにす

2,力は均等に、押すときだけ軽くかける

・引くときは力を抜き、砥石の上を滑らせるように。

3,刃元から研ぐ部分を分けて、左手を動かして、何回かに分けて砥ぐ

・左手がおかれている場所が実際に研ぐ場所

・刃元から切っ先まで5パートほどに分けて研ぐ

4,刃先少し浮かせ気味で砥ぐ

・刃先は包丁が砥石に当たりにくいので、右手を少し浮かせて砥ぐ

・切っ先部分は少し左手の力を抜く

かえり(バリ)の確認方法

包丁が砥げているか確認するには、包丁の研ぎ後「かえり」を確認する必要があります。実際包丁を砥げていると「かえり」と言われる研ぎカスのようなものが反対側の面に現れます。そのひっかかりが表れていれば砥がれている証拠で、逆に出ていなければまだ十分に砥げていないので、もう少し砥ぐ必要があります。

「かえり」の確認方法は親指をゆっくり刃に水平に滑らせて、確認します

「かえり」をとるには番手の高い砥石を使って「裏おし」をします。「裏おし」とは包丁の裏面を研ぐことですが、表面のように何度も研がず、数回で終わらせることが大事です。「裏スキ」に部分を砥石にピタッとくっつけて、こするように砥石に包丁を滑らせるだけれOKです。

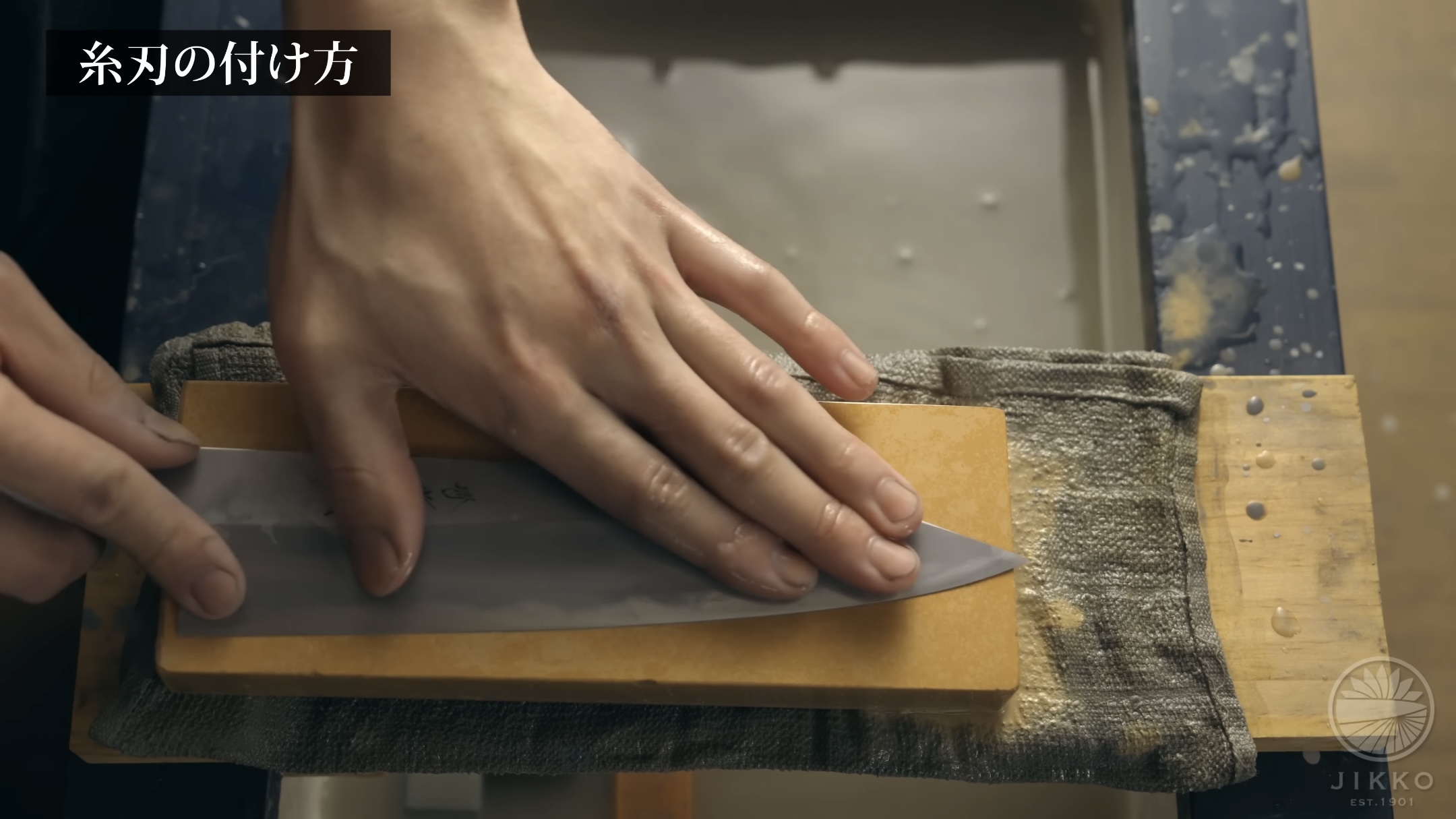

糸刃のつけ方:包丁研ぎの仕上げ作業

超仕上げ砥石1300番を使用して、研ぎの仕上げをしていきます。刃先を整える作業です。

・糸刃の角度は30度から40度、できるだけ30度くらいになるのがベスト

・通常の研ぎよりも角度をあげてキープする必要がある

・切っ先より刃元に向かってスッと滑らせるように砥ぐ

・かえりが出たら、裏押しをしてかえりを取る

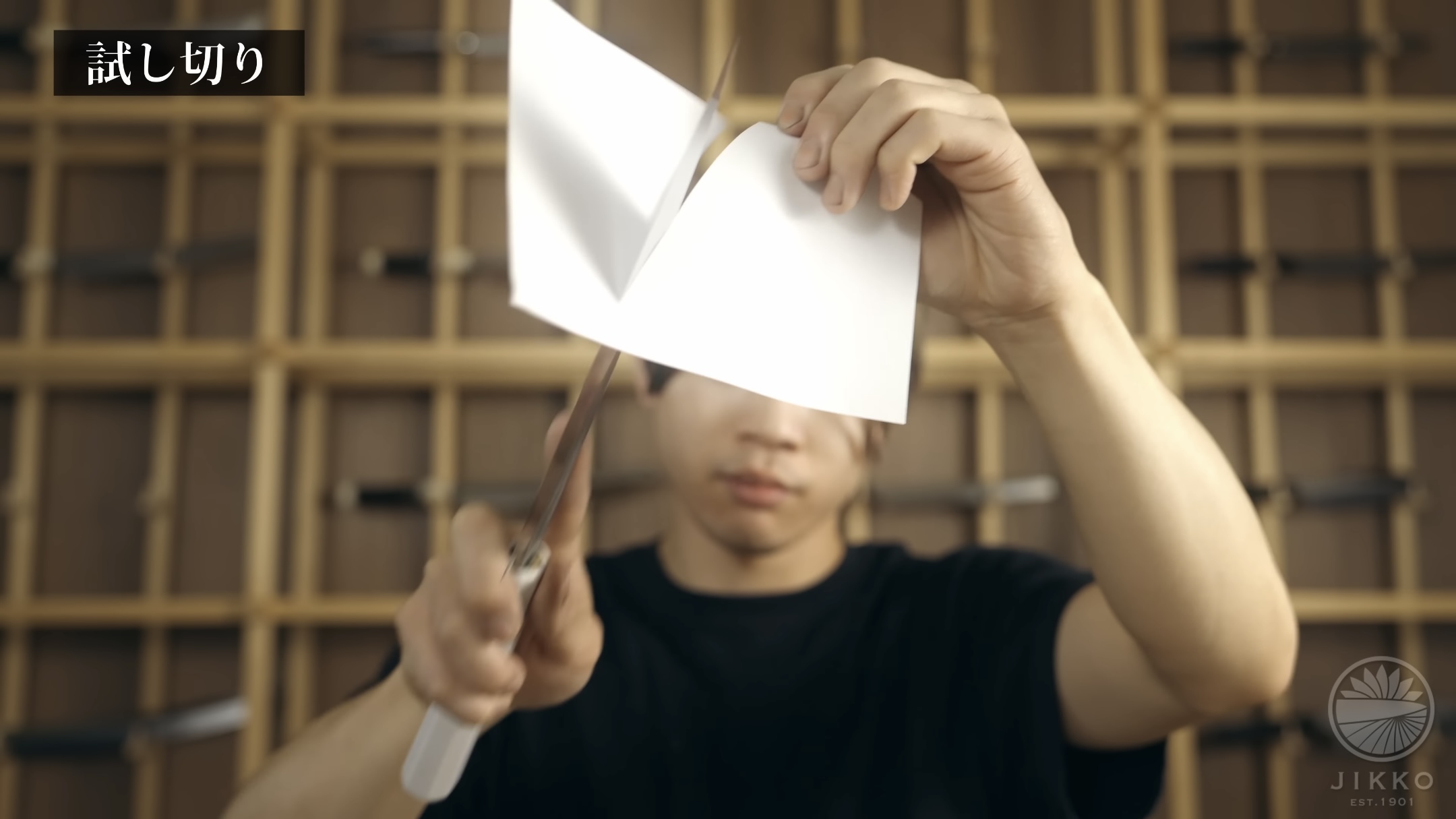

バリ取りと切れ味チェック|プロが行う最終確認

研ぎ終わった包丁は、研ぎカスのようなもの「バリ」がついているので、新聞紙にこすりつけて取り除きます。これが取れていないと切れ味が悪くなるので注意して下さい。

最後に切れ味チェック

・コピー用紙の試し切り(下までスッと刃が入るようになっています)

・紙の筒の試し切り(刃が力を入れなくても紙に入っていきます

・紙の筒の試し切り(刃が力を入れなくても紙に入っていきます

片刃牛刀で仕上がりも口当たりも変わる万能片刃包

この記事では、片刃牛刀の特徴と研ぎ方を中心に、その魅力とメンテナンスの極意を詳しくご紹介しました。片刃ならではの鋭い切れ味、食材への優しい刃の通り方、そして研ぎによって再びよみがえる精度・切れ味―これこそが万能片刃包丁が料理人だけでなく、料理好きなご家庭にも支持される理由です。切断面の美しさや口当たりの滑らかさ、自信を持って提供できる味わいは、「毎日の料理をもっと丁寧に、もっと上質にしたい」という想いに応えてくれます。

さらに片刃牛刀の基本構造を知りたい方、そしてサイズや鋼材、シリーズの違いをじっくり比較したい方には、以下の動画が大変参考になります:

万能片刃包丁とは? ――片刃包丁の基本構造と可能性を丁寧に解説しています。ご覧になることで、「なぜ片刃包丁が万能なのか」が見えてきます。

片刃万能包丁の選び方(arataシリーズ)――21cm・24cmのサイズ展開、青紙2号・白紙2号・銀三など鋼材の違いや、柄材との組み合わせでどのように選べばよいかが具体的にわかります。

そして、実際の製品をご覧になりたい方は、【實光刃物の片刃万能包丁】をぜひご確認ください。サイズや鋼材別にラインナップを揃えており、あなたに合う1本をお選びいただけます。