良い包丁を選ぶ近道は、まずその包丁の鋼材を知ることです。刃に使われる素材は、切れ味の鋭さや持続性、研ぎの頻度、さらには使いやすさまで大きく左右します。つまり、包丁選びにおいて鋼材の知識は欠かせない要素なのです。

この記事で紹介している「ハガネ系鋼材」は、青紙や白紙といった種類によって特徴が異なり、その差は研ぎ感や刃持ち、食材の切断面の美しさにまで影響します。青紙は切れ味の持続性に優れ、白紙は研ぎやすさに優れます。号数が小さいほど硬く長切れ、大きいほど研ぎやすいのが特徴です。

ステンレス系と比べれば錆びやすいという弱点はありますが、手入れを怠らなければ、その鋭い切れ味と長切れ性能はすばらしいものです。

ここでは、實光刃物の研ぎ師RYOTAが製造・研ぎの現場で培ってきた知見をもとに、青紙・白紙それぞれの特徴、1号・2号・3号の違いと選び方、さらに用途に応じたおすすめの包丁をご紹介します。包丁に求める性能を突き詰めたい方、そして素材から選び抜きたい方にこそ読んでいただきたい内容です。

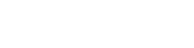

包丁の鋼材は大きく分けて「ハガネ系」と「ステンレス系」の2種類があります。

ハガネ系は料理人からも高い支持を得る素材で、切れ味の鋭さや長切れ性能に優れている一方、さびやすい鋼材のため、お手入れが必要な鋼材です。

ここでは、まずハガネ系とステンレス系の違いを整理し、その上で實光刃物が採用している代表的なハガネ系鋼材をご紹介します。また、お客様からよく聞かれる、「ハガネとステンレス、どちらの鋼材がいいの?」という問いにもお答えしていきます。

ハガネ系鋼材とステンレス系鋼材の比較

包丁に使われる鋼材は大きく「ハガネ系」と「ステンレス系」に分けられます。両者は成分構成や加工特性が異なり、それが錆びやすさ、切れ味、研ぎやすさ、そしてメンテナンス性の差となって表れます。ここでは、両者を比較し、それぞれのメリットと注意点を整理します。

| 特性 | ハガネ系鋼材 | ステンレス系鋼材 |

| 錆びやすさ | 錆びやすい(手入れ必須) | 錆びにくい(比較的メンテナンスが容易) |

| 切れ味 | 非常に鋭く、食材の細胞を傷めにくい | やや劣るが、日常使用では十分 |

| 切れ味の持続性 | 材質によって異なる(青紙は高め) | 材質によって異なる(粉末ハイスなどは高め) |

| 研ぎやすさ | 種類による(白紙系は研ぎやすい) | ハガネ系より研ぎにくい場合が多い |

| メンテナンス性 | 使用後の水分除去・油塗布が必要 | 手間は少ない |

| 対象ユーザー | 料理人・包丁上級者 | 家庭用・メンテナンスに手間をかけたくない人 |

メリットと注意点

・ハガネ系は「切れ味の鋭さ」と「刃持ちの良さ」が最大の強み。ただし錆びやすいため、日々の手入れが欠かせません。

・ステンレス系は「錆びにくさ」と「扱いやすさ」が魅力。切れ味や研ぎやすさではハガネに劣る場合もありますが、家庭用や初心者に安心です。

鋼とステンレス、どちらを選ぶべきか?

結論として、優劣ではなく「使う人や環境によって最適が変わる」と言えます。

・切れ味と長切れを重視するならハガネ系

毎回の手入れや定期的な研ぎが苦にならず、料理の仕上がりにこだわる方には最適です。青紙系は特に切れ味が長く続くので、大量の食材を調理する料理人にも人気

・手軽さと扱いやすさを求めるならステンレス系

・錆びにくく、お手入れが簡単なため、家庭用や初心者におすすめです。

つまり、「切れ味重視」ならハガネ系、「手軽さ重視」ならステンレス系が基本的な選び方です。どちらも正しい手入れを行えば長く愛用できます。

實光刃物が扱うハガネ系鋼材の種類

實光刃物では、以下のハガネ系鋼材を包丁に採用しています。

それぞれの特性を活かし、用途や使用シーンに応じた最適な包丁づくりを行っています。

・青紙スーパー(あおがみスーパー)

青紙系の中でも最高硬度と長切れ性能が高い。實光では両刃包丁に使用しており、研ぎの回数を大幅に減らせる。

・青紙1号(あおがみいちごう・あおいち)

切れ味と持続性が最も高い青紙鋼。長時間の仕込みや連続作業に最適。

・青紙2号(あおがみにごう・あおに)

切れ味・持続性・研ぎやすさのバランスが良く、幅広い用途に対応。

・白紙2号(しろがみにごう・しろに)

切れ味・持続性・研ぎやすさのバランス型。實光刃物の基準鋼材。

・白紙3号(しろがみさんごう・しろさん)

研ぎやすさを重視した鋼材。刃の修復が必要な出刃包丁や身卸包丁に適する。

青紙、白紙それぞれには号数があり、数字が若いほど硬さがある鋼材と言えます。そして、硬くなれば、その分切れ味が長持ちしますが、それゆえに砥ぎにくくなります。また、硬ければ固いほど欠けやすくなるので、研ぎ方や使い方に注意が必要です。

プロが教える鋼材の違い:青紙鋼と白紙鋼の特徴

ハガネ系鋼材の代表格である青紙と白紙は、同じ炭素鋼の一種ですが、成分構成や特性が異なります。どちらも優れた切れ味を誇りますが、青紙は切れ味の持続性(長持ち)に、白紙は研ぎやすさに優れるのが大きな違いです。

以下では、それぞれの特徴とおすすめ用途を解説します。

青紙鋼材の特徴とおすすめ用途

青紙鋼材は、白紙鋼材にクロムやタングステンなどの元素を添加した合金鋼で、耐摩耗性(すり減りにくさ)と長切れ性能(切れ味の長持ち)を高めています。刃先が消耗しにくく、長時間の使用でも切れ味を維持しやすいのが特長です。つまり、切れ味が長持ちする丈夫な鋼材ということができます。

特徴

・切れ味の持続性が高い:特に青紙1号・青紙スーパーは長時間の仕込みにも対応。

・欠けにくく粘りがある:硬さと靭性のバランスが良く、プロの現場向き。

・研ぎはやや難しい:硬度が高いため、研ぎに時間がかかることがある。

おすすめ用途

・長時間の連続作業が必要な料理人の仕込み作業

・刺身包丁・薄刃包丁など、刃持ちの良さが求められる包丁

・家庭用でも研ぎの頻度を減らしたい方

白紙鋼材の特徴とおすすめ用途

白紙鋼材は、不純物を極力抑えた純度の高い炭素鋼です。炭化物が細かく、研ぎやすく鋭い刃が付きやすいのが大きな特長です。プロ・家庭問わず、研ぎを楽しめる方に向いています。

特徴

・研ぎやすく鋭い切れ味を出せる:少ない研ぎ回数でも高い切れ味を再現可能。

・細かく滑らかな切断面:薄造りや桂剥きなど繊細な作業で威力を発揮。

・刃持ちは青紙よりやや劣る:頻繁な研ぎで性能を維持できる方向け。

おすすめ用途

・繊細な包丁操作が求められる和食の薄造り・桂剥き

・出刃包丁や身卸包丁など、刃こぼれ修復の機会が多い包丁

・研ぎ慣れている方や家庭で研ぎを楽しむ方

青紙2号と白紙2号、どちらがあなたに合う鋼材か

實光刃物のハガネ系片刃包丁の多くは、青紙2号または白紙2号を採用しています。どちらも高品質な鋼材ですが、性質が異なるため、使い手の料理スタイルやメンテナンスの習慣によって適性が変わります。ここでは、料理人と家庭用それぞれのケースで、どちらが向いているかを具体的に解説します。

切れ味長持ちで研ぎの回数を減らしたいなら青紙2号包丁がおすすめ

青紙2号は、鋭い切れ味が長く続くのが特長です。研ぎ直しの回数を減らし、長時間の作業でも安定した切れ味を求める方に向いています。料理人だけでなく、家庭用でも効果を発揮します。

こんな方におすすめ

料理人の場合

・1日の仕込み量が多く、途中で研ぎ直しの時間が取れない方

・魚の柵取りや肉のスライスなど、長時間安定した切れ味が必要な方

・切れ味の持続性を最優先したい方

料理人におすすめの研磨力が高いセラミック砥石

| セラミック砥石 #240 | セラミック砥石 #1000 | セラミック砥石 #6000 |

|

|

|

家庭用の場合

・研ぎの頻度をできるだけ減らしたい方、または研ぎは専門家に任せたいという方

・まとめて料理を作ることが多く、長時間切れ味を保ちたい方

家庭用におすすめのコンパクトな両面砥石

ご自身で包丁研ぎをするのは難しいと感じる方は、プロのメンテナンスをおすすめしています。實光刃物の【包丁研ぎ修理】は包丁の刃先を整えるだけでなく、全体の状態を確認し、包丁製造をしている職人だからこそできる修理をさせていただきます。ご希望の方はホームページよりご依頼ください

實光刃物のおすすめ商品

上記の至光シリーズも銀座シリーズも、實光オリジナルの日本刀のような反りがある、デザイン性にも機能性にも優れた刺身包丁です。切れ味が長く続く青紙2号の包丁は、長くて研ぎがしにくい刺身包丁でも研ぎの頻度を抑えることが可能です。

實光刃物のお客様の中でも、研ぎが苦手な方やご自身の研ぎに不安がある方は、切れ味が長持ちする鋼材の包丁をお選びになり、定期的に實光刃物の研ぎ修理を利用いただいております。實光刃物の研ぎ師が専門的にお客様の包丁をメンテナンスさせていただきます。

研ぎやすく鋭い切れ味を引き出すなら白紙2号包丁がおすすめ

白紙2号は研ぎやすく、研ぎ上げた直後の鋭い切れ味を出しやすいのが魅力です。繊細な作業が多い料理人や、研ぎを楽しみたい方に特に適しています。

こんな方におすすめ

料理人の場合

・研ぎ後の鋭い切れ味を重視する方

・薄造りや桂剥きなど、繊細な刃先が必要な作業が多い方

・毎日研ぎを行い、常に最高の状態で包丁を使いたい方

家庭用の場合

・研ぎに慣れており、自分で刃をつけ直すことを楽しめる方

・魚を三枚おろしにしたり、硬いものを切る作業が多い方

・使うたびに最高の切れ味を味わいたい方

實光刃物のおすすめ商品

大根の桂剥きや練り物を切る薄刃包丁は常に良い切れ味が求められる包丁です。頻繁に包丁研ぎをして、最高の状態にしておくことが理想です。そのため、砥ぎやすさを重視した白紙2号の鋼材がおすすめです。

魚の三枚おろしや頭を落とすなど骨にあたることが多い出刃包丁は、包丁研ぎを頻繁にしなければいけない包丁と言えます。そのため、白紙2号のように砥ぎやすい鋼材で欠けにくい鋼材が最も使いやすくおすすめの鋼材です。

あなたの理想の一本は鋼材選びから始まる

包丁は刃の形状やサイズだけでなく、鋼材の特性によっても使い心地が大きく変わります。青紙・白紙それぞれの違いや、使い手のスタイルに合わせた選び方を理解することで、自分にとって本当に使いやすい一本に出会う近道となります。

・青紙2号は切れ味の持続性に優れ、研ぎの回数を減らしたい方や長時間の仕込みが多い方に最適。

・白紙2号は研ぎやすく鋭い切れ味を出しやすいため、繊細な作業をする方や研ぎを楽しみたい方におすすめ。

鋼材の特徴を知ることは、包丁選びにおいて“目に見えない性能”を判断する重要な手掛かりです。實光刃物の研ぎ師RYOTAがほかにも鋼材について解説する動画がありますので、ぜひご覧になり、あなたにあった鋼材をお選びください

また、實光刃物には上記にご紹介した包丁だけでなく、様々な材質やデザインの包丁をたくさん取り揃えています。興味がある方はぜひホームページでご覧ください