鋼材が切れ味を左右する

包丁を買うなら切れ味の良いものが良い、と思う方は多いでしょう。この切れ味を決める要素はいろいろありますが、もっとも大きな要因は材質(鋼材)の違いです。どんな鋼材の包丁を選ぶかによって、切れ味やその切れ味が長持ちする期間が違います。

切れ味の良い包丁で食材を切ると食材の細胞を崩さずにきれいに切れるので、雑味が出にくく食材の味も美味しくなります。また、食材の切り口も綺麗になるので、料理を提供する時のクオリティも上がります。

長年愛用する包丁ですから、切れ味が長持ちする良い鋼材の包丁をお選びください。

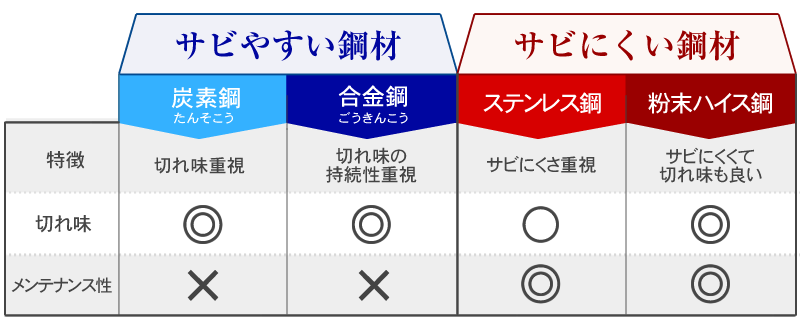

鋼材の性能の違い

包丁選びをする際、鋼材は切れ味、使いやすさを左右する重要なポイントです。包丁の使い方やメンテナンスの仕方などを考え、鋼材を選んでいきましょう。

重要視するのは、切れ味重視(サビやすい鋼材)かメンテナンス性重視(サビにくい鋼材)か?

鋼材は大きく分けると「サビやすい鋼材」と「サビにくい鋼材」の2つに分かれます。

切れ味を重視する方はサビやすい鋼材の【炭素鋼】、【合金鋼】の包丁をお選びください。食材にスッと入る鋭い切れ味がある材質です。特に刺身包丁のように、生の食材を切る場合は、切れ味が良い包丁をおすすめします。

(合金鋼・炭素鋼の詳しい説明はこちら)

メンテナンスが楽で使いやすい包丁が良いという方にはサビにくい鋼材の【ステンレス鋼】、【粉末ハイス鋼】がおすすめです。サビにくいため、毎日使う場合も手軽で、万能タイプの包丁に多い材質になります。

(ステンレス鋼・粉末ハイス鋼の詳しい説明はこちら)

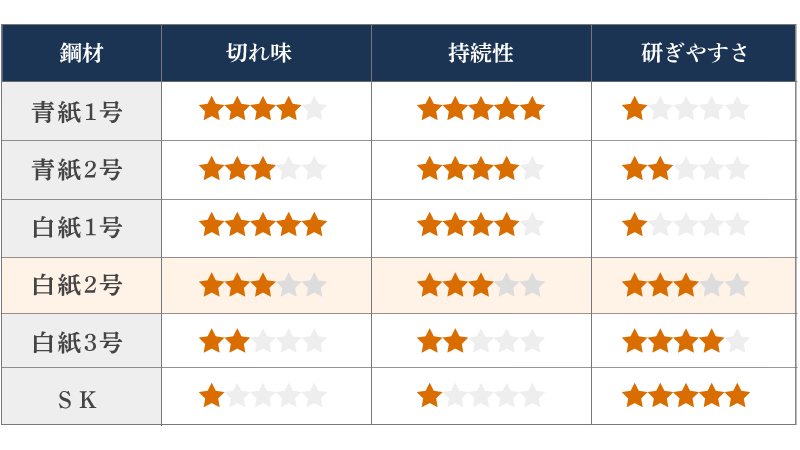

下表のそれぞれの鋼材の特徴を参考にあなたにピッタリの鋼材を選んで下さい。

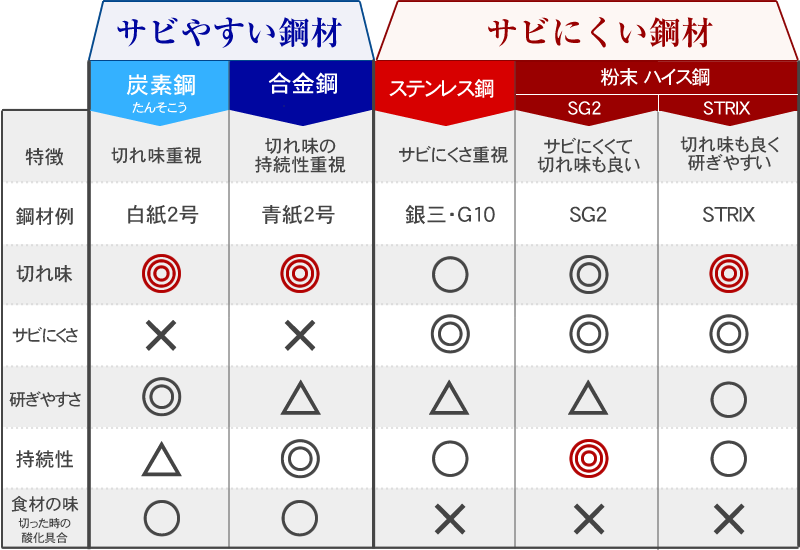

鋼材別の特徴比較

サビやすい鋼材をお選びの場合

- 炭素鋼

- 切れ味が良く、研ぎやすいバランスの取れた鋼材。新米料理人によく使われいる鋼材です。

- 合金鋼

- 切れ味が長持ちするので、たくさんの食材を切る方は合金鋼を。中堅以上の料理人にお勧めの鋼材です。

※炭素鋼・合金鋼系はサビるので、こまめに濡れ布巾で拭く等のお手入れが必須です。

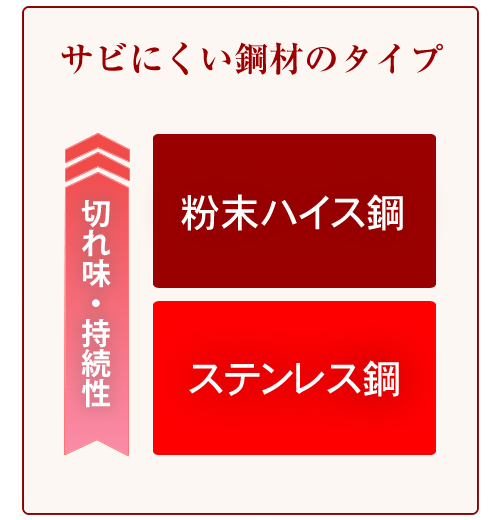

サビにくい鋼材をお選びの場合

- ステンレス鋼

- さびにくく、使いやすい鋼材です。洋包丁や家庭用に多く使われている材質です。

- 粉末ハイス鋼

- さびにくく、切れ味も抜群に良いです。また、切れ味も長持ちするので、研ぎを頻繁にしなくても切れ味が良い状態が保ちやすいです。

サビやすい鋼材とサビにくい鋼材は食材を切った時の味にも影響します。包丁がサビるということは食材を切っているときに食材も酸化させます。この酸化は熟成の効果と似ているところがあり、食材の味に深みを与えることができます。

ただし、すべての食材において味が美味しくなるとは限りません。サビにくい鋼材で切ることにより、食材そのままの味を保つことができ、そのままの味の方が美味しいこともあります。(食材の味を比較した動画はこちらよりご覧ください。)

切れ味・持続性・サビにくさ等、すべてにおいて高水準なものが良ければ粉末ハイス鋼(SG2)がおすすめです。

鋼材別の種類一覧

| 鋼のタイプ | 鋼の種類 |

|---|---|

| 炭素鋼 | ・白紙 |

| 合金鋼 | ・青紙 |

| ステンレス鋼 | ・コバルトSP ・銀三鋼 ・VG10 ・モリブデン鋼など |

| 粉末ハイス鋼 | ・SG2 ・SRS13 |

炭素鋼・合金鋼別の特徴比較表

ステンレス鋼・粉末ハイス鋼別の特徴比較表

實光で扱っている鋼材の特徴を比較する表です。それぞれの鋼材の特徴を理解してご自分にピッタリの鋼材を選んで下さい。